- Главная

- Разное

- Бизнес и предпринимательство

- Образование

- Развлечения

- Государство

- Спорт

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Религиоведение

- Черчение

- Физкультура

- ИЗО

- Психология

- Социология

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

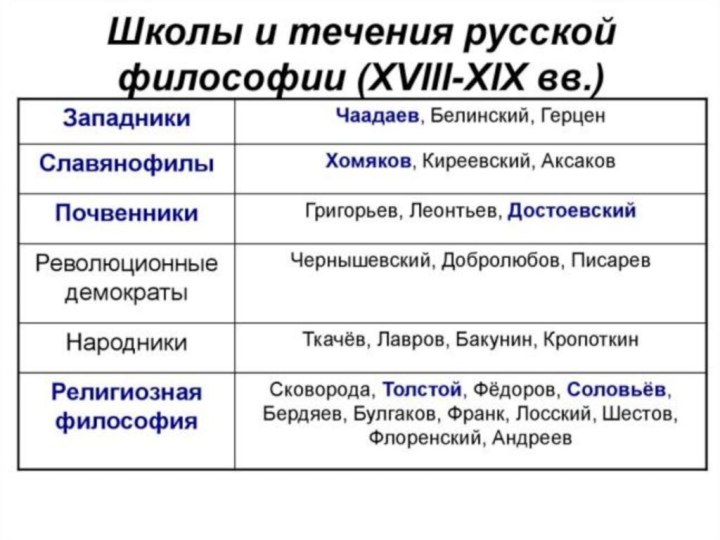

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть

Презентация на тему Западничество - течение русской общественной мысли.

Содержание

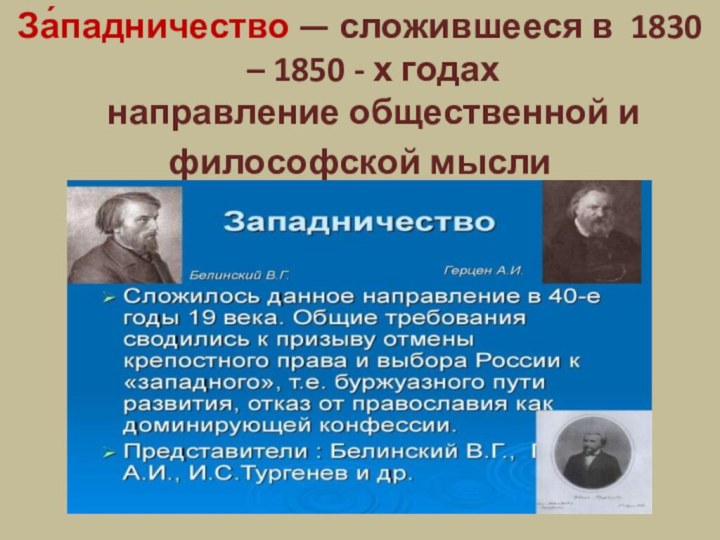

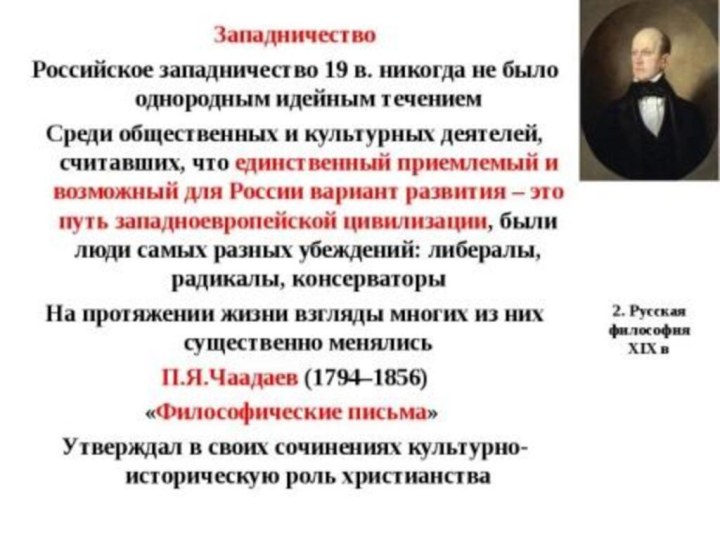

- 3. За́падничество — сложившееся в 1830 – 1850 - х годах направление общественной и философской мысли

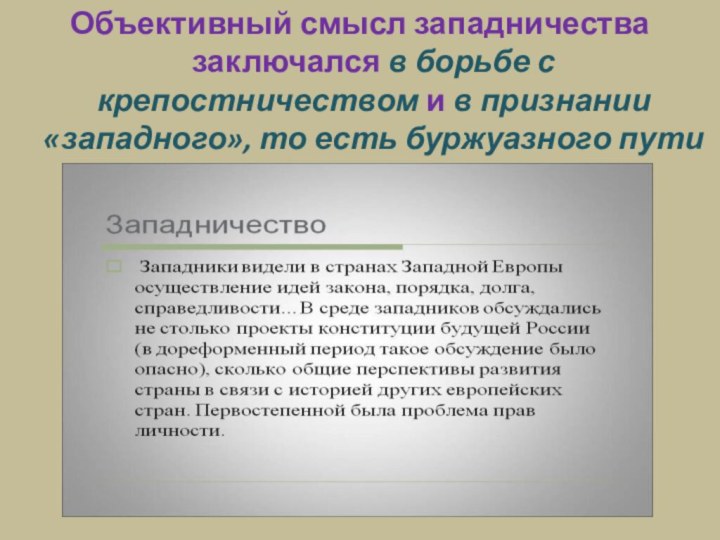

- 5. Объективный смысл западничества заключался в борьбе с

- 7. За́падничество — сложившееся в 1830 – 1850 –

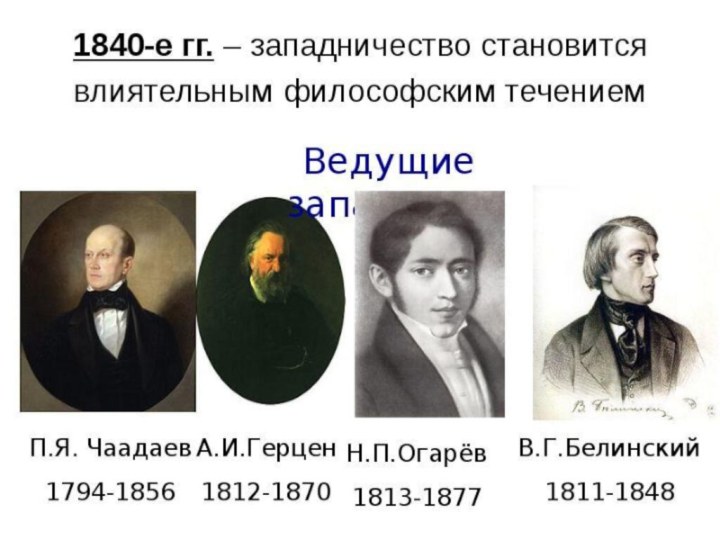

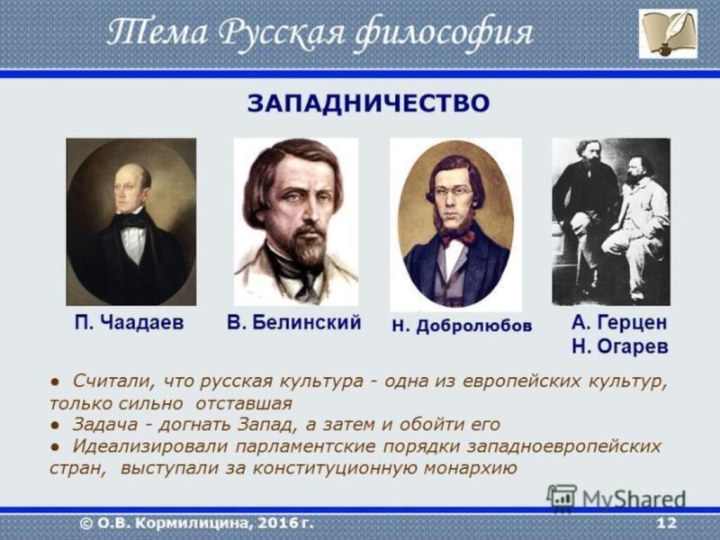

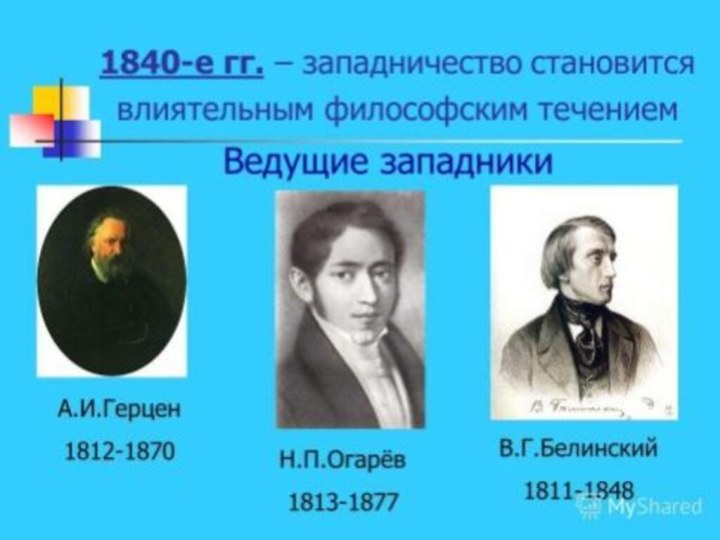

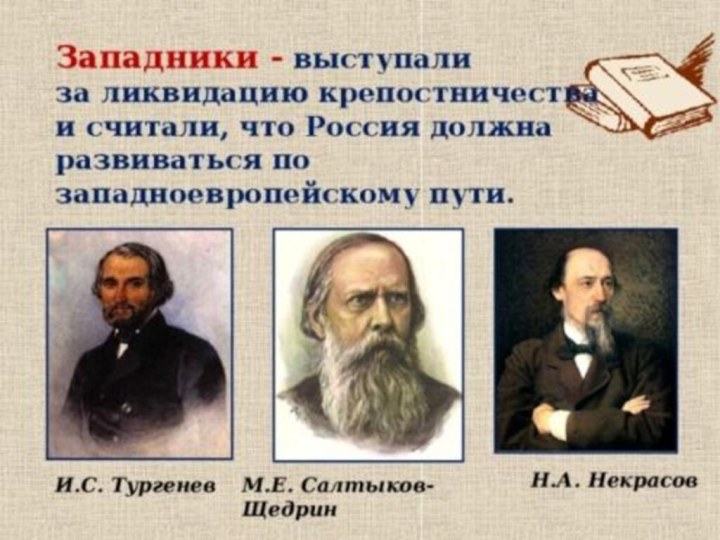

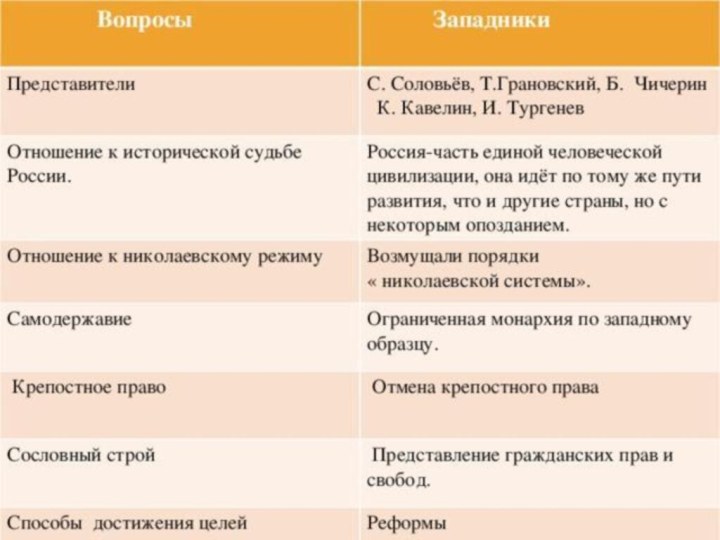

- 9. Западничество представляли В.Г.Белинский, А.И.Герцен, Н.П.Огарев, Т.Н.Грановский,

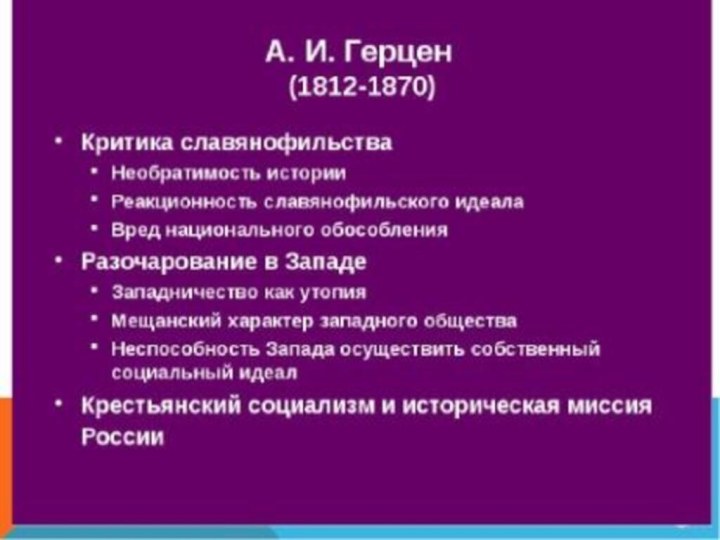

- 12. Это отчетливо показали теоретические споры Герцена (поддержанного

- 14. Представители западничества выступали - за «европеизацию» страны

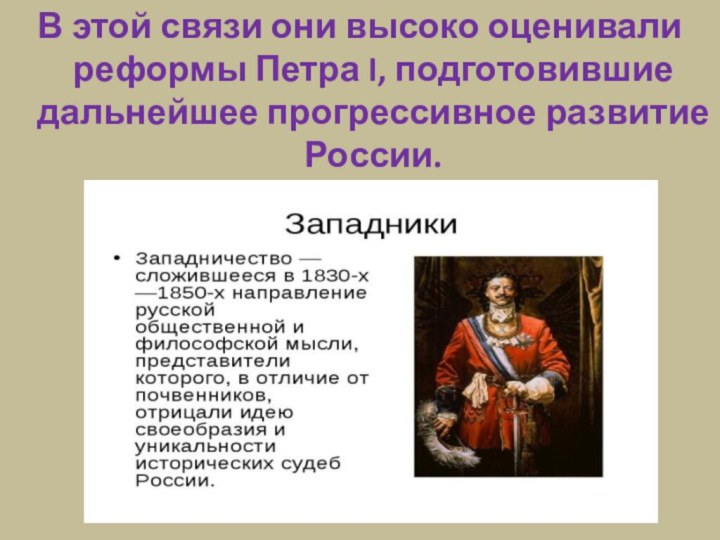

- 17. В этой связи они высоко оценивали реформы Петра I, подготовившие дальнейшее прогрессивное развитие России.

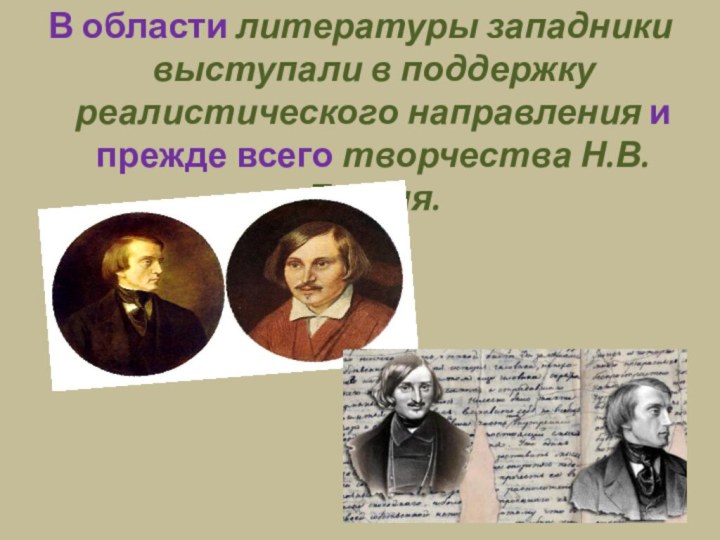

- 19. В области литературы западники выступали в поддержку реалистического направления и прежде всего творчества Н.В.Гоголя.

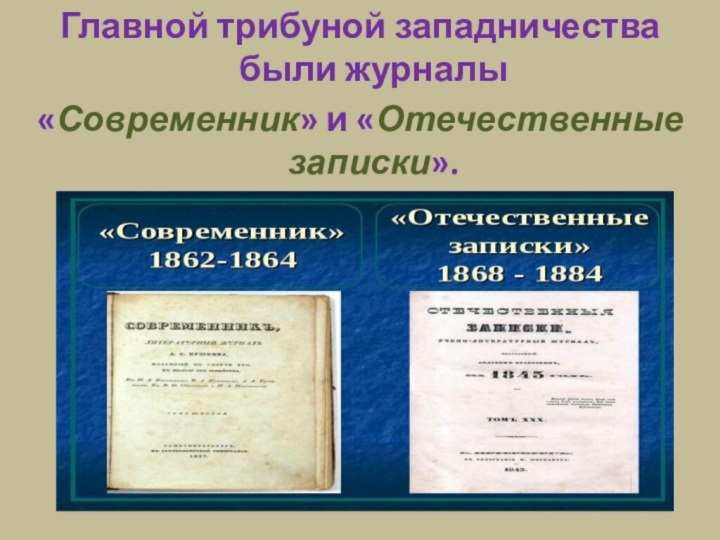

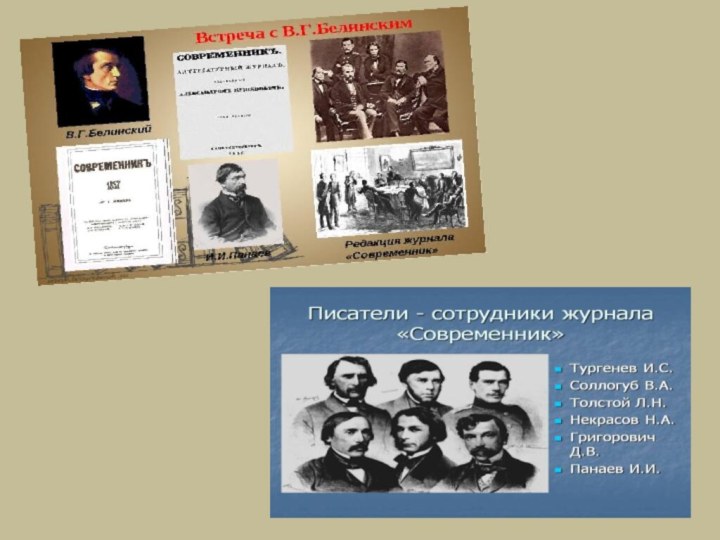

- 21. Главной трибуной западничества были журналы«Современник» и «Отечественные записки».

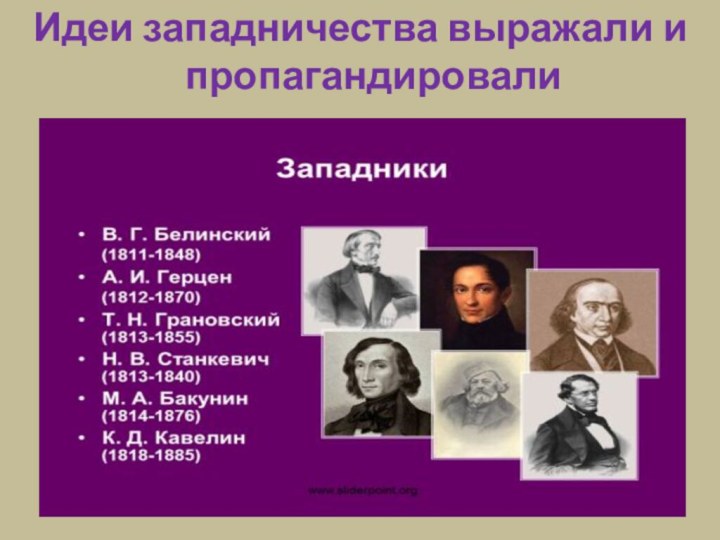

- 23. Идеи западничества выражали и пропагандировали

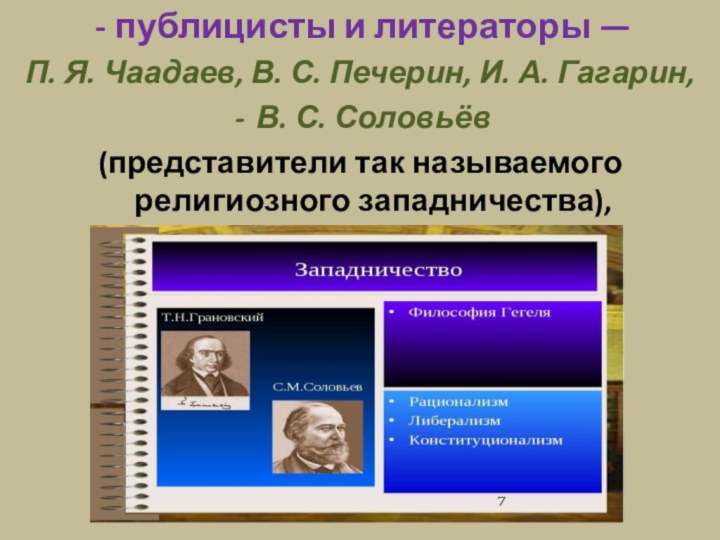

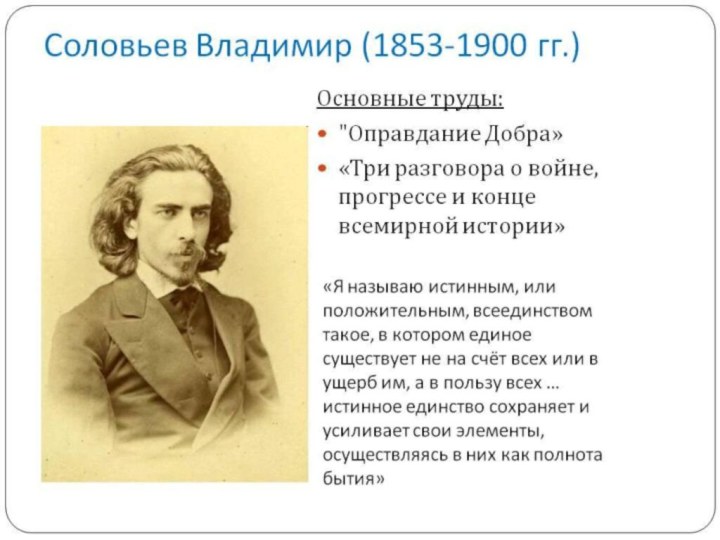

- 24. публицисты и литераторы — П. Я. Чаадаев, В.

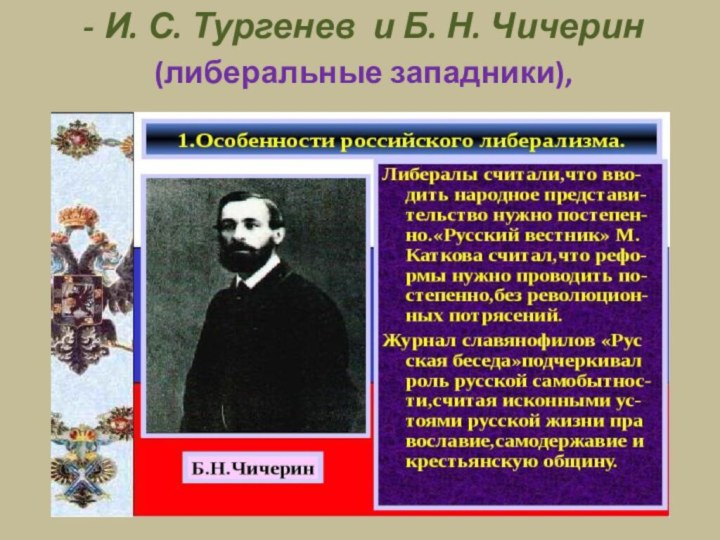

- 27. И. С. Тургенев и Б. Н. Чичерин (либеральные западники),

- 28. В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. П. Огарёв,

- 32. позднее Н. Г. Чернышевский, В. П. Боткин, П. В. Анненков (западники-социалисты),

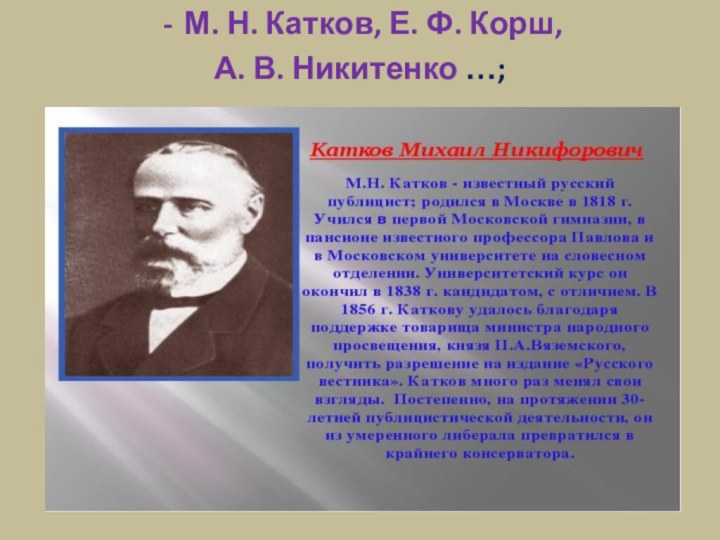

- 33. М. Н. Катков, Е. Ф. Корш, А. В. Никитенко …;

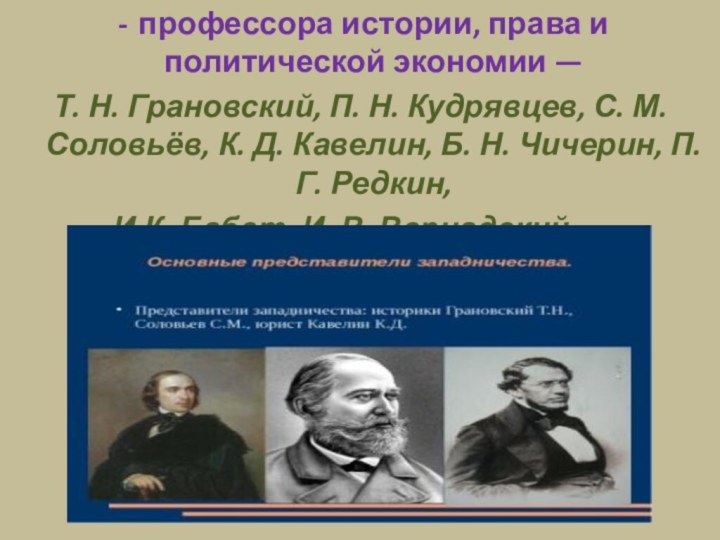

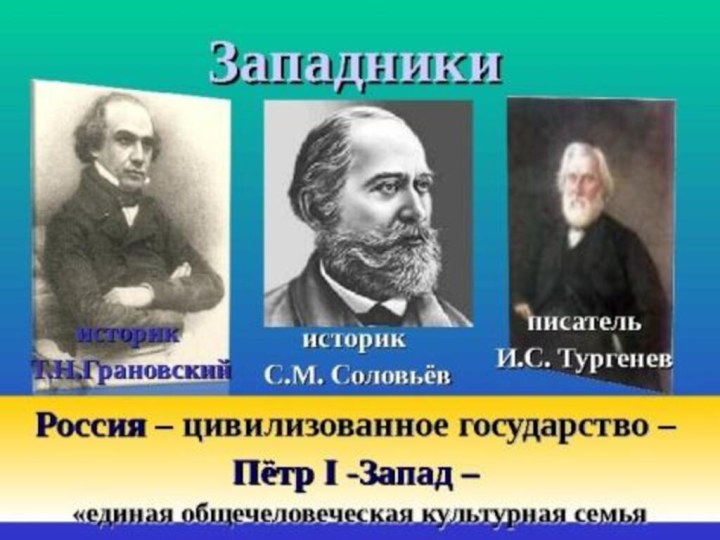

- 34. профессора истории, права и политической экономии — Т.

- 39. Идеи западников в той или иной степени

- 43. Предшественники западничества

- 44. Своего рода предшественниками западнического мировоззрения в допетровской

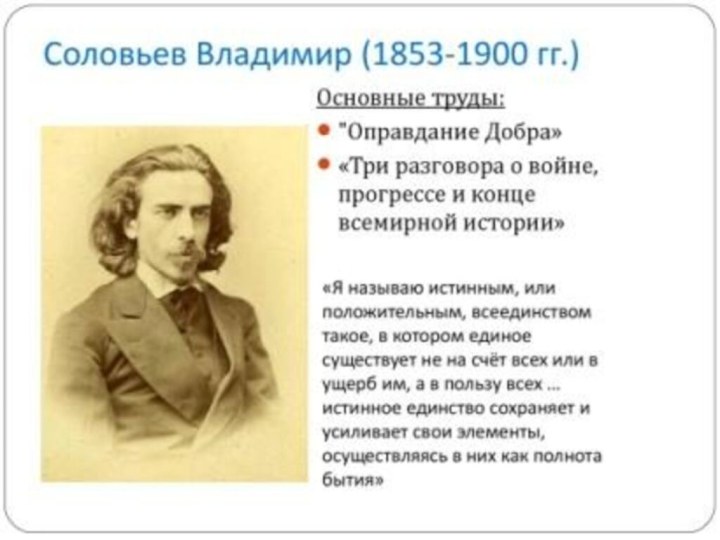

- 48. В.С. Соловьёв писал, что «сложность состава и

- 50. В царствование Екатерины II среди приверженцев «западного» образования

- 51. Мартинизм (фр. Martinisme, англ. Martinism, нем Martinismus) - направление мистического

- 52. Вольтерьянство (фр. voltairianisme) — общественно политическое течение в Российской

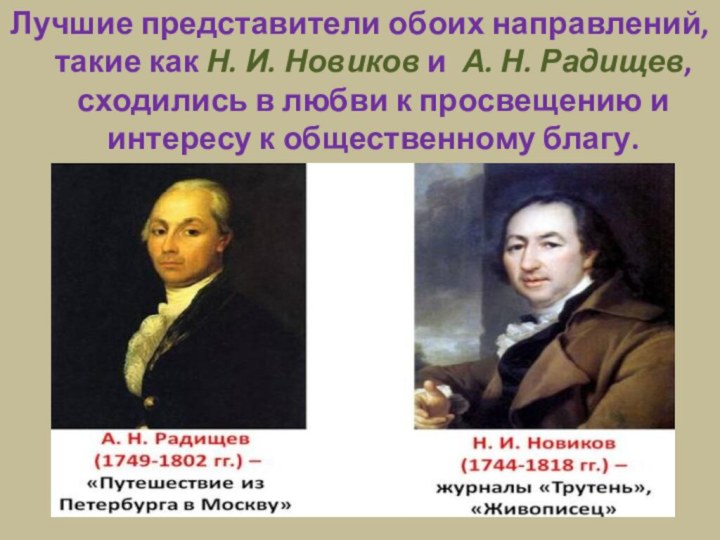

- 53. Лучшие представители обоих направлений, такие как Н. И.

- 56. Возникновение западничества

- 57. Формированию западничества положило начало обострения идейных споров

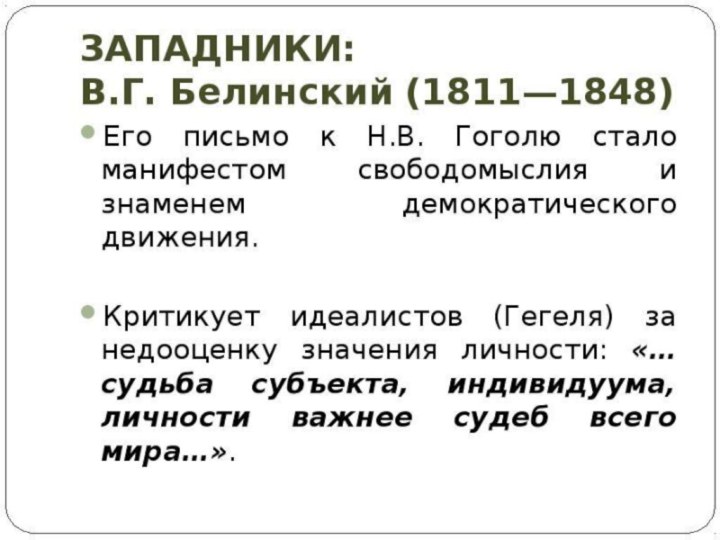

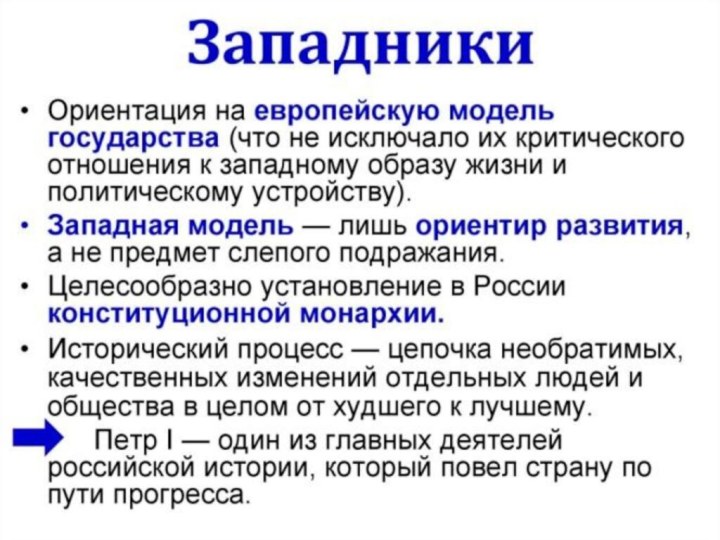

- 60. Западники выступали с критикой крепостного права и

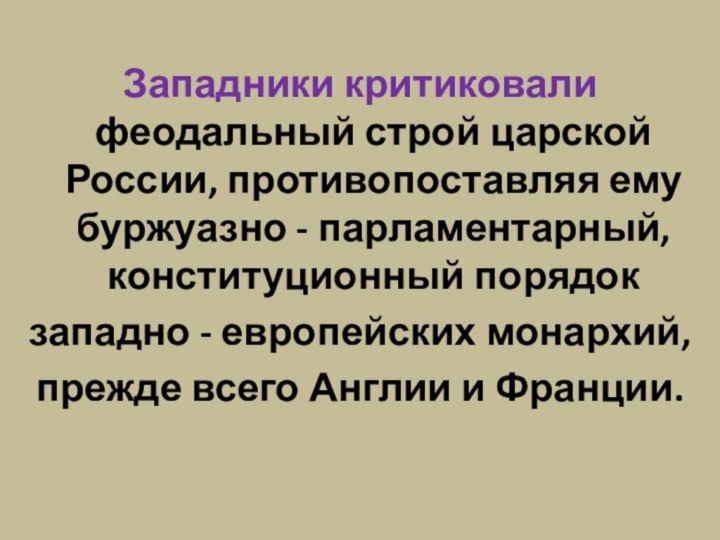

- 62. Западники критиковали феодальный строй царской России, противопоставляя

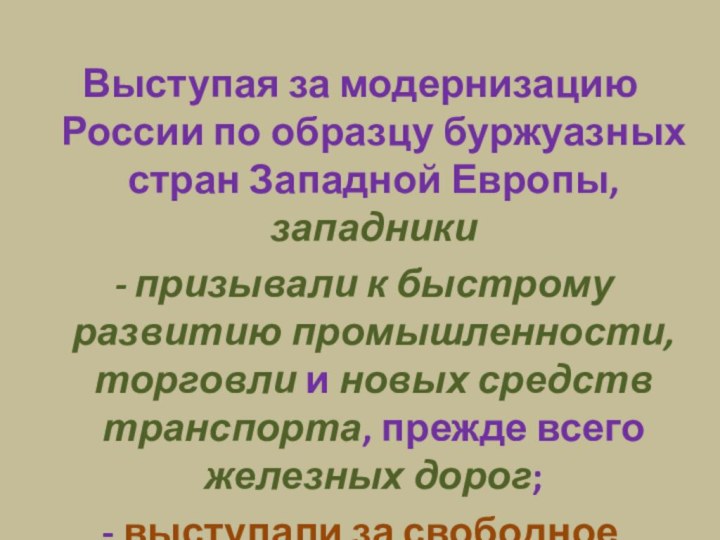

- 64. Выступая за модернизацию России по образцу буржуазных

- 66. Достижения своих целей они рассчитывали добиться мирным

- 68. Сторонники буржуазного прогресса и защитники просвещения и

- 70. В. С. Соловьёв о западничестве и западниках

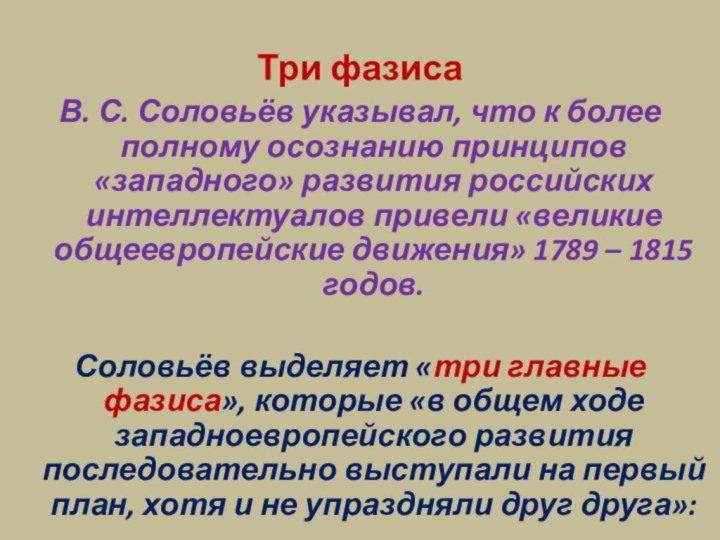

- 71. Три фазисаВ. С. Соловьёв указывал, что к более полному

- 72. 1. Теократический, представляемый преимущественно римским католичеством;

- 73. 2. Гуманитарный, определившийся теоретически как рационализм и практическикак либерализм;

- 74. 3. Натуралистический, выразившийся в позитивном естественно -

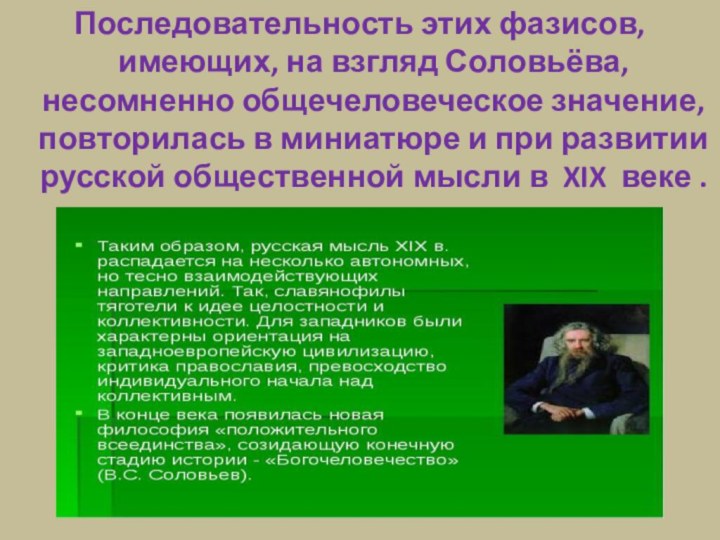

- 76. Последовательность этих фазисов, имеющих, на взгляд Соловьёва,

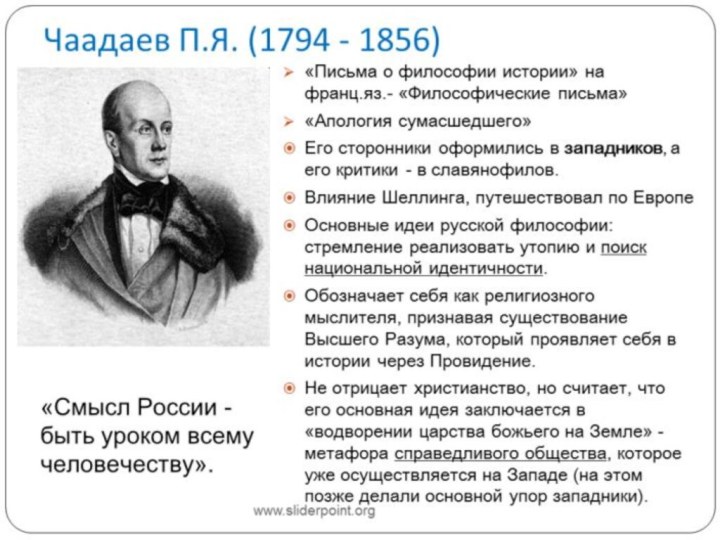

- 77. По словам В. С. Соловьёва, первый, католический аспект отразился во взглядах П. Я.Чаадаева,

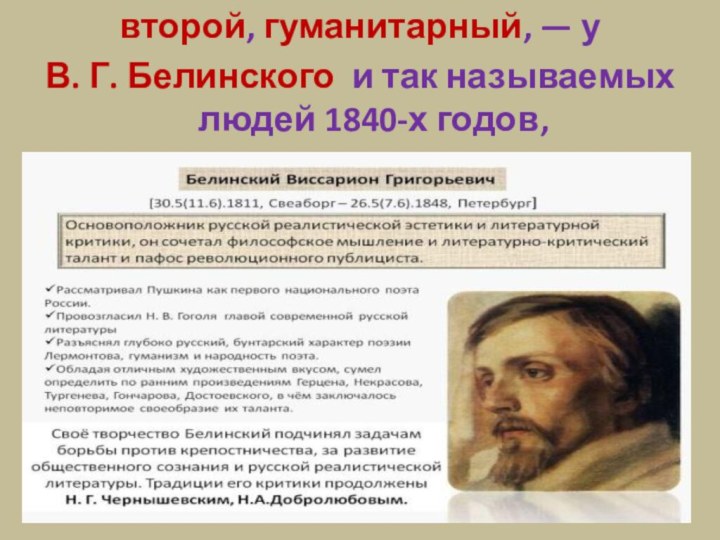

- 79. второй, гуманитарный, — у В. Г. Белинского и так называемых людей 1840-х годов,

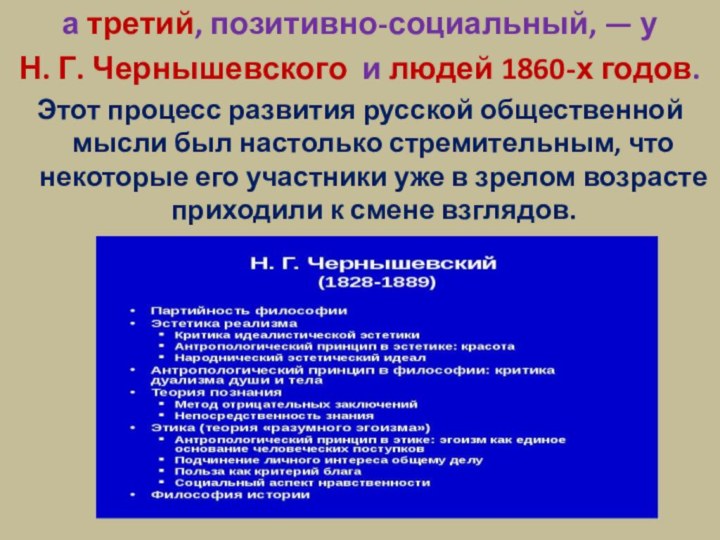

- 80. а третий, позитивно-социальный, — у Н. Г. Чернышевского

- 81. Скачать презентацию

- 82. Похожие презентации

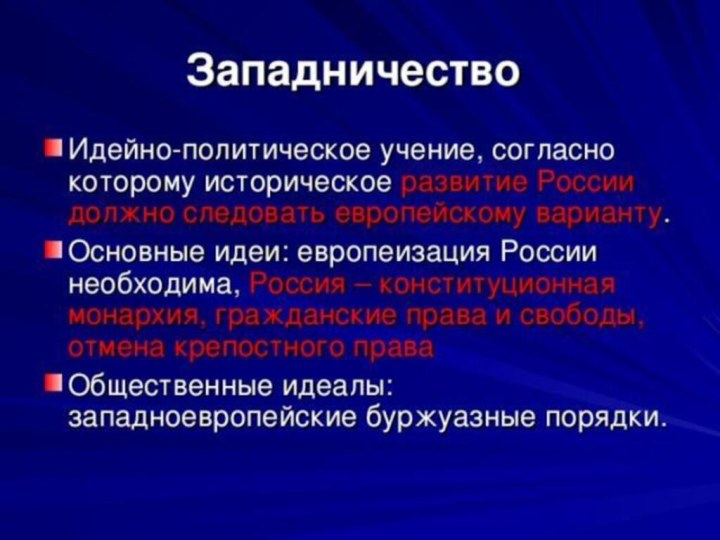

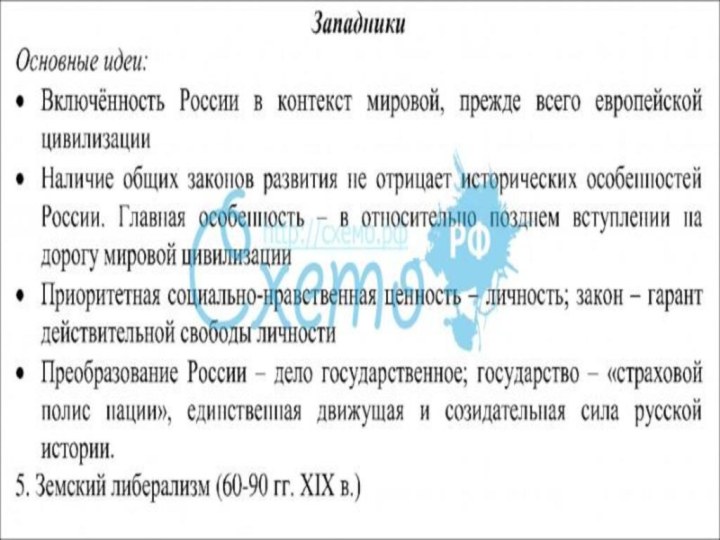

За́падничество — сложившееся в 1830 – 1850 - х годах направление общественной и философской мысли

Слайд 3

За́падничество — сложившееся в 1830 – 1850 - х годах направление общественной и

философской мысли

Слайд 7

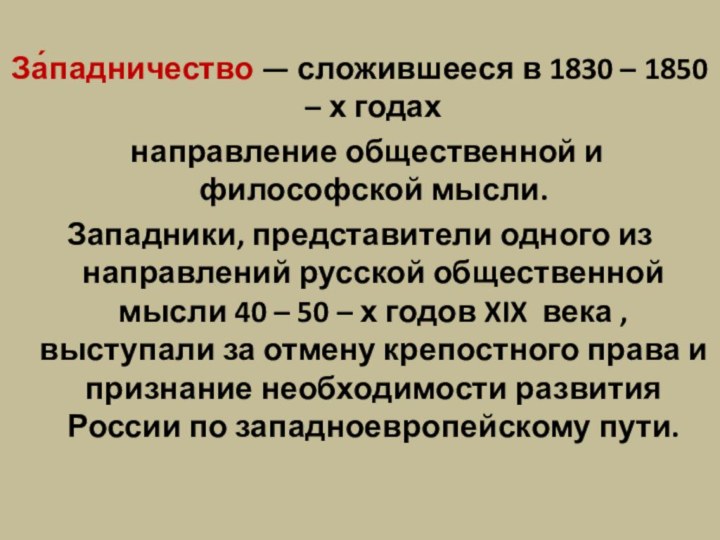

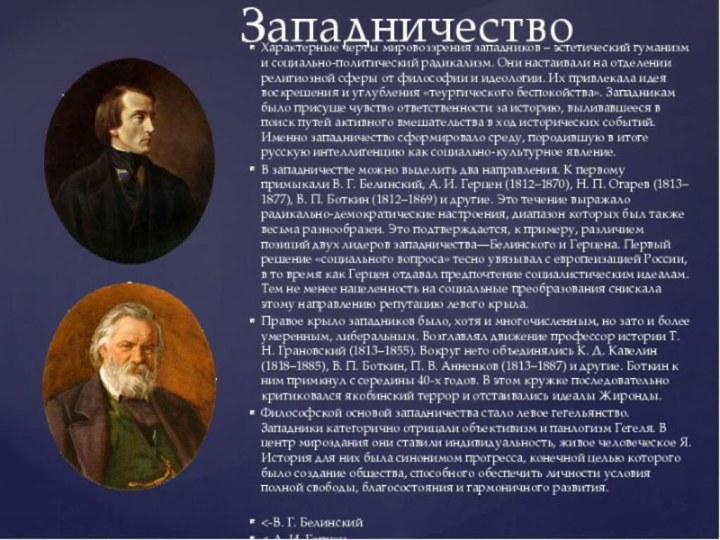

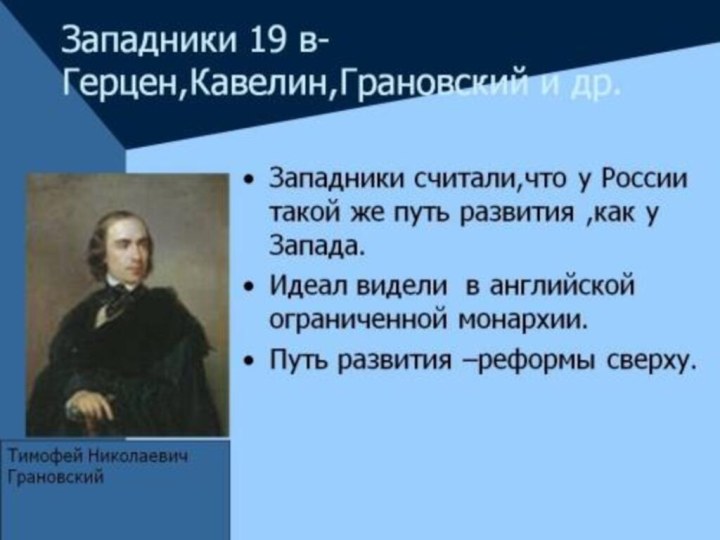

За́падничество — сложившееся в 1830 – 1850 – х

годах

направление общественной и философской мысли.

Западники, представители одного из

направлений русской общественной мысли 40 – 50 – х годов XIX века , выступали за отмену крепостного права и признание необходимости развития России по западноевропейскому пути.

Слайд 9

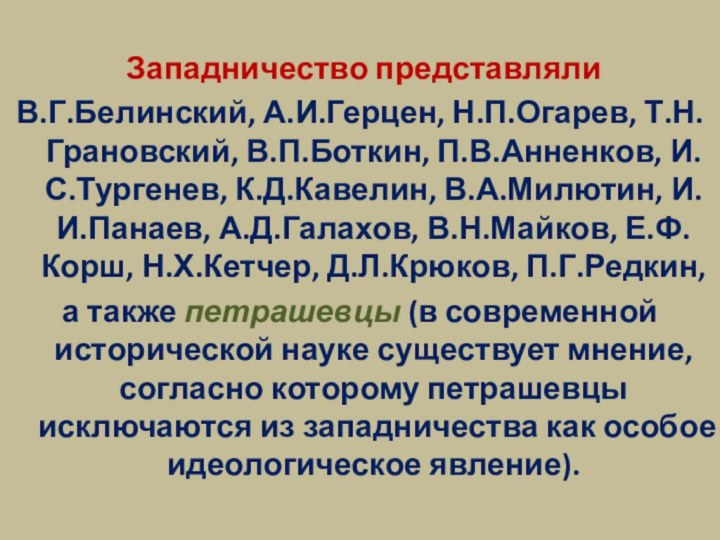

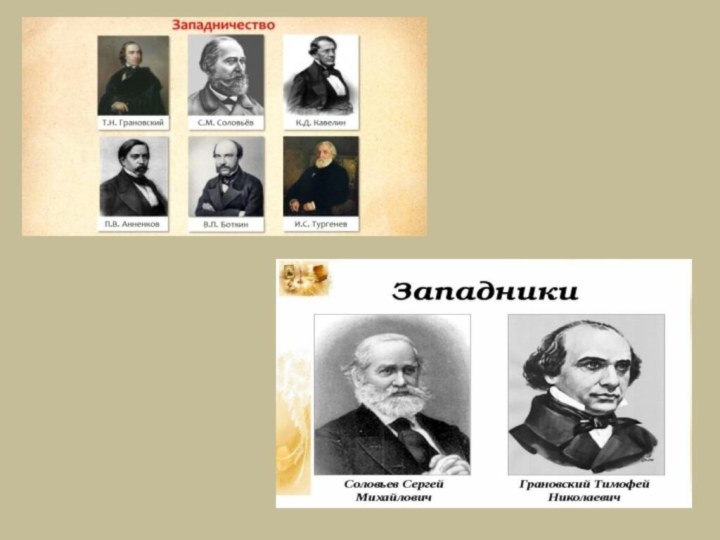

Западничество представляли

В.Г.Белинский, А.И.Герцен, Н.П.Огарев, Т.Н.Грановский, В.П.Боткин,

П.В.Анненков, И.С.Тургенев, К.Д.Кавелин, В.А.Милютин, И.И.Панаев, А.Д.Галахов, В.Н.Майков, Е.Ф.Корш, Н.Х.Кетчер,

Д.Л.Крюков, П.Г.Редкин,а также петрашевцы (в современной исторической науке существует мнение, согласно которому петрашевцы исключаются из западничества как особое идеологическое явление).

Слайд 12

Это отчетливо показали теоретические споры Герцена (поддержанного Белинским

и Огаревым) с Грановским, Коршем и другими в 1845-1846

годахпо вопросам

- атеизма,

- об отношении к социалистическим идеям в противовес либеральной тенденции в западничестве.

Слайд 14

Представители западничества выступали

- за «европеизацию» страны –

отмену крепостного права,

- установление буржуазных свобод, прежде свободы

печати, за широкое и всестороннее развитие промышленности.

Слайд 17 В этой связи они высоко оценивали реформы Петра

I, подготовившие дальнейшее прогрессивное развитие России.

Слайд 19 В области литературы западники выступали в поддержку реалистического

направления и прежде всего творчества Н.В.Гоголя.

Слайд 24

публицисты и литераторы —

П. Я. Чаадаев, В. С.

Печерин, И. А. Гагарин,

В. С. Соловьёв

(представители так называемого

религиозного западничества),

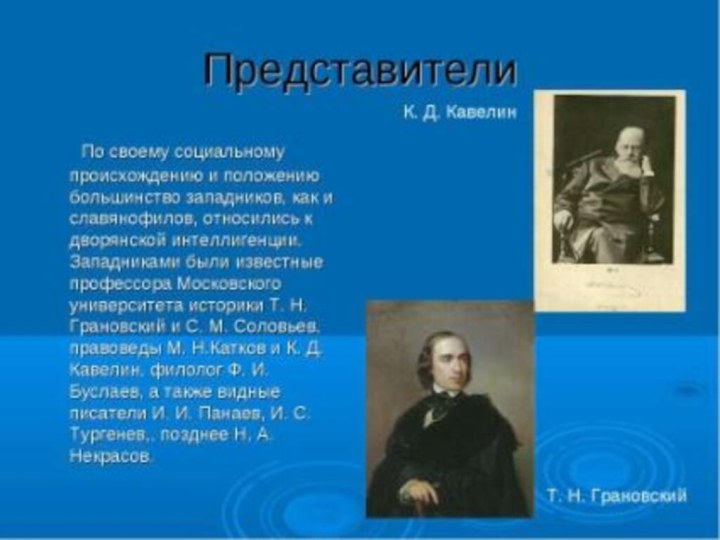

Слайд 34

профессора истории, права и политической экономии —

Т. Н.

Грановский, П. Н. Кудрявцев, С. М. Соловьёв, К. Д.

Кавелин, Б. Н. Чичерин, П. Г. Редкин,И.К. Бабст, И. В. Вернадский …

Слайд 39

Идеи западников в той или иной степени разделяли

писатели, поэты, публицисты —

Н. А. Мельгунов, Д. В.

Григорович,И. А. Гончаров, А. В. Дружинин,

А. П. Заблоцкий – Десятовский,

В. Н. Майков, В. А. Милютин,

Н. А. Некрасов, И. И. Панаев,

А. Ф. Писемский, М. Е. Салтыков – Щедрин.

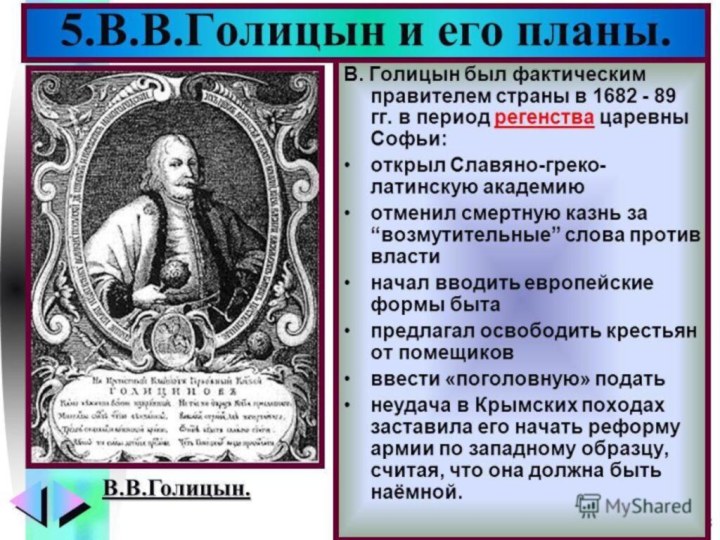

Слайд 44 Своего рода предшественниками западнического мировоззрения в допетровской России

были такие политические и государственные фигуры XVII века, как

московские бояре — воспитатель и фаворит царя Алексея Михайловича Б. И. Морозов,главы Посольского приказа, фактически возглавлявшие русские правительства, — А. С. Матвеев и В. В.Голицын.

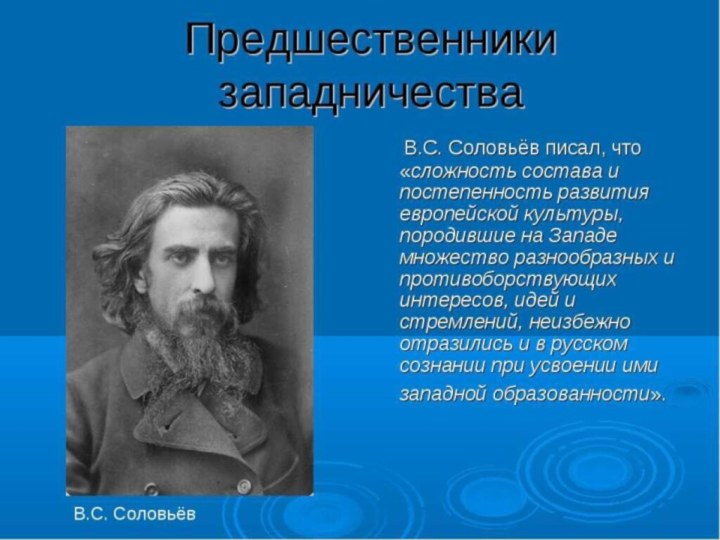

Слайд 48

В.С. Соловьёв писал, что «сложность состава и постепенность

развития европейской культуры, породившие на Западе множество разнообразных и

противоборствующих интересов, идей и стремлений, неизбежно отразились и в русском сознании при усвоении ими западной образованности».

Слайд 50

В царствование Екатерины II среди приверженцев «западного» образования обозначилось

резкое разделение двух направлений:

- мистического и

вольномыслящего —

«мартинистов»

и «вольтерианцев».

Слайд 51

Мартинизм (фр. Martinisme, англ. Martinism, нем Martinismus) - направление мистического и

эзотерического

христианства,

чья доктрина описывает падение первого человека из Божественного

в материальное, а также способ его возвращения в Божественное с помощью реинтеграции, или духовного просветления, достигаемого при сердечной молитве.

Слайд 52

Вольтерьянство (фр. voltairianisme) — общественно политическое течение в Российской империи,

направленное на идеи просвещения, опиравшегося на идеи и творчество

французского просветителя и философа, писателя Вольтера (Франсуа Мари Аруэ, 1694—1778).Слайд 53 Лучшие представители обоих направлений, такие как Н. И. Новиков и

А. Н. Радищев, сходились в любви к просвещению и

интересу к общественному благу.Слайд 57 Формированию западничества положило начало обострения идейных споров после

напечатания в 1836 «Философские письма" П. Чаадаева.

К 1841

г. сложились взгляды — взгляды западников.

Слайд 60

Западники выступали

с критикой крепостного права и

составляли

проекты его отмены,

- показывали преимущества наёмного труда.

Отмена

крепостного права представлялась западникам возможной и желательной только в виде реформы, проводимой правительством совместно с дворянами.

Слайд 62

Западники критиковали феодальный строй царской России, противопоставляя ему

буржуазно - парламентарный, конституционный порядок

западно - европейских монархий,

прежде всего Англии и Франции.

Слайд 64

Выступая за модернизацию России по образцу буржуазных стран

Западной Европы, западники

призывали к быстрому развитию промышленности, торговли

и новых средств транспорта, прежде всего железных дорог; - выступали за свободное развитие промышленности и торговли.

Слайд 66

Достижения своих целей они рассчитывали добиться мирным путём,

воздействуя общественным мнением на царское правительство, распространяя свои взгляды

в обществе через просвещение и науку.Пути революции и идеи социализма многие западники считали неприемлемыми.

Слайд 68

Сторонники буржуазного прогресса и защитники просвещения и реформ,

западники высоко ценили Петра I и его усилия по

европеизации России.В Петре I они видели образец смелого монарха-реформатора, открывшего новые пути для исторического развития России как одной из европейских держав.

Слайд 71

Три фазиса

В. С. Соловьёв указывал, что к более полному осознанию

принципов «западного» развития российских интеллектуалов привели «великие общеевропейские движения»

1789 – 1815 годов.Соловьёв выделяет «три главные фазиса», которые «в общем ходе западноевропейского развития последовательно выступали на первый план, хотя и не упраздняли друг друга»:

![Согласные звуки [в], [в’]. Буквы В,в., 1 класс презентация к уроку по чтению (1 класс) по теме](/img/tmb/8/795046/bc17dfabddc0dd09ad98fea70cb5cc2b-210x.jpg)