- Главная

- Разное

- Бизнес и предпринимательство

- Образование

- Развлечения

- Государство

- Спорт

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Религиоведение

- Черчение

- Физкультура

- ИЗО

- Психология

- Социология

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

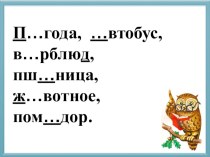

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть

Презентация на тему Теории развития личности ребенка

Содержание

- 2. Психоаналитическая теория Её предмет – человеческие эмоции

- 3. Психоаналитическая теория Зигмунда Фрейда Он полагал, что

- 4. Психоаналитическая теория Эрика ЭриксонаЭ. Эриксон (1902-1979) выделил

- 5. Когнитивная теория Наиболее полно процессы умственного развития

- 6. Теория поведения Пытается объяснить, почему, когда и

- 7. Биологическая теория Сравнивает поведение людей и животных

- 8. Гуманистическая теория Рассматривает человека как уникального индивида,

- 9. Культурно-историческая теорияОсновывается на том, что "всякая функция

- 10. Кризисы и стабильные периоды Ребенок развивается

- 11. Зона ближайшего развития Взаимодействие ребенка с

- 12. Скачать презентацию

- 13. Похожие презентации

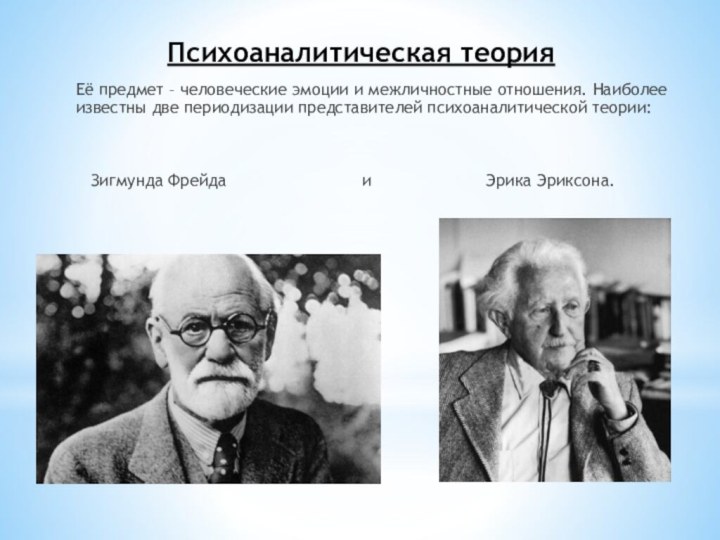

Слайд 2

Психоаналитическая теория

Её предмет – человеческие эмоции и межличностные

отношения. Наиболее известны две периодизации представителей психоаналитической теории:

Зигмунда Фрейда и Эрика Эриксона.

Слайд 3

Психоаналитическая теория Зигмунда Фрейда

Он полагал, что дети проходят

5 стадий психического, точнее, психосексуального развития.

1. Оральная стадия (0

– 2 года);2. Анальная стадия (2 – 3 года);

3. Фаллическая стадия (4 – 5 лет);

4. Латентная стадия (6 – 12 лет);

5. Генитальная стадия (12 – 18 лет).

Слайд 4

Психоаналитическая теория Эрика Эриксона

Э. Эриксон (1902-1979) выделил 8

стадий психосоциального развития личности. На каждой человек испытывает специфический

кризис, суть которого составляет конфликт между противоположными состояниями сознания, психики:1.доверие – недоверие к окружающему миру (0 – 1 год);

2.чувство независимости – ощущение стыда и сомнения (1 – 3 года);

3.инициативность – чувство вины (4 – 5 лет);

4.трудолюбие – чувство неполноценности (6 – 11 лет);

5.понимание принадлежности к определенному полу – непонимание форм поведения, соответствующего данному полу (12 – 18 лет);

6.стремление к интимным отношениям – изолированность от окружающих (раннее взросление);

7.жизненная активность – сосредоточенность на себе, возрастные проблемы (нормальное взросление);

8.ощущение полноты жизни – отчаяние (позднее взросление).

Слайд 5

Когнитивная теория

Наиболее полно процессы умственного развития были разработаны

швейцарским ученым Жаном Пиаже (1896 – 1980). Человек, по

Пиаже, в своем умственном развитии проходит 4 большие периода:1) чувственно-двигательный (сенсомоторный) – от рождения до 2 лет;

2) до оперативный (2 – 7 лет);

3) период конкретного мышления (7 – 11 лет);

4) период формально-логического, абстрактного мышления (11-12 – 18 лет и далее).

Слайд 6

Теория поведения

Пытается объяснить, почему, когда и каким образом

дети и взрослые обучаются вести себя так, а не

иначе. Эту теорию называют также бихевиористской. Основоположником бихевиоризма является Джон Уотсон (1878-1958). Большой вклад в практическое осуществление теории внес Б. Скиннер (1904-1992). Бихевиористы подчеркивают влияние среды на поведение и развитие детей и выделяют 3 типа социального обучения: классическое и оперантное обусловливание и подражание.Б. Скинер

Джон Уотсон

Слайд 7

Биологическая теория

Сравнивает поведение людей и животных в естественных

условиях и акцентирует внимание на определении общего и специфического

в их поведении. Научное направление, занимающееся этими проблемами, носит название этология. По мнению этологов, человек рождается с определенными фиксированными образцами действий, генетически детерминированными формами поведения – инстинктами.Конрад Лоуренц

Слайд 8

Гуманистическая теория

Рассматривает человека как уникального индивида, целостную личность,

стремящуюся к самореализации. Согласно его теории, каждый человек обладает

мотивационным набором, который помогает ему удовлетворять потребности пяти уровней:1. выживание, или биологические потребности;

2. безопасность и уверенность в будущем;

3. любовь и принадлежность к конкретной социальной группе (социальный статус);

4. самооценка;

5. самореализация.

Абрахам Маслоу

Слайд 9

Культурно-историческая теория

Основывается на том, что "всякая функция в

культурном развитии ребенка появляется на сцену дважды, в двух

планах, сперва социальном, как категория интерпсихическая, потом – психологическом, как категория интрапсихическая, сперва между людьми, затем внутри ребенка". Все внутренние процессы, по Выготскому, являются продуктом интериоризации: они зарождаются в прямых социальных контактах ребенка со взрослыми, а затем "взращиваются" в его сознание.Л.С.Выготский

Слайд 10 Кризисы и стабильные периоды Ребенок развивается неравномерно. Есть периоды

относительно спокойные, или стабильные, а есть так называемые критические

.Для критических периодов характерны следующие особенности:

Кризис возникает незаметно, очень трудно определить момент его наступления и окончания. Резкое обострение (кульминация) наблюдается в середине кризиса.

Наблюдается строптивость, падение успеваемости и работоспособности, возрастание количества конфликтов с окружающими.

Негативный характер развития. Отмечено, что во время кризисов, в отличие от стабильных периодов, совершается скорее разрушительная, нежели созидательная работа.

Стабильные периоды

Во время стабильных периодов ребенок накапливает количественные изменения, а не качественные, как во время критических. Эти изменения накапливаются медленно и незаметно. Последовательность развития определяется чередованием стабильных и критических периодов.

Слайд 11

Зона ближайшего развития

Взаимодействие ребенка с социальной средой является

не фактором, а источником развития. Иначе говоря, все, чему

научится ребенок, должны дать ему окружающие его люди.Зона ближайшего развития – это то, на что ребенок способен, но не умеет без помощи взрослых.

![Презентация Звук [Ш] презентация к уроку](/img/tmb/9/875356/e648dcacb99302fbf0f1102088adcd6b-210x.jpg)